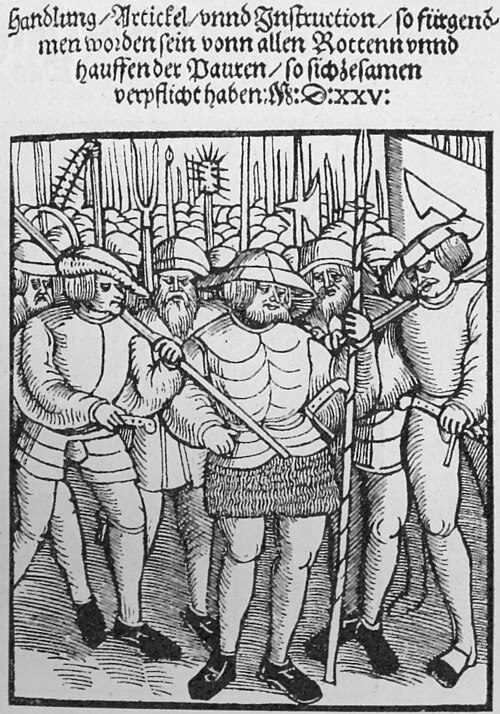

15-20 mai 1525 et août 1525 : semaines tragiques en Alsace, plus de 15.000 morts paysans. Souvenons-nous de ce moment fort de notre histoire.

Chroniqueurs et historiens ont qualifié diversement le Bundschuh, ce soulèvement populaire dans l’espace rhénan qui a culminé en 1525 avec la Guerre des Paysans/Bauernkrieg . Réformateurs et chroniqueurs de l’époque – partisans des autorités en place – y ont vu une insurrection à mater, les marxistes du 19ème siècle une « proto-révolution » précurseur de celles à venir, l’historien contemporain Georges Bischoff y voit même une « révolution démocratique et évangélique ».

Une période troublée (fin XVe – début XVIe siècles)

L’époque n’est pas aussi tragique que le siècle précédent avec ses épidémies de peste mais est néanmoins travaillée par des changements en profondeur aussi bien que par des difficultés conjoncturelles, notamment climatiques. Tous les deux ou trois ans pendant la période considérée (1493 à 1525), de mauvaises récoltes entrainent une cherté des grains qui aggrave les difficultés de la paysannerie. L’hiver 1524-1525 est particulièrement difficile.

Côté religion, la situation n’est guère meilleure : vénalité (notamment le trafic d’indulgences), cupidité et de mauvais exemples (concubinage, mode de vie fastueux) de la part du clergé rongent l’Eglise et nourrissent le ressentiment de la population à l’égard des clercs. Celle-ci demande un retour à une conduite plus proche des Écritures. Prêcheurs et réformateurs poussent en ce sens : Geiler de Kaysersberg et Jakob Wimpfeling en Alsace, et bien sûr Martin Luther qui placarde ses fameuses 92 thèses en 1517 à Wittemberg. Ces prédicateurs, notamment Luther (Wider die Mordischen und Reubischen Rotten der Bawren, 1525), condamneront néanmoins sévèrement ces soulèvements paysans et approuveront la répression seigneuriale.

Le Bundschuh (1493-1525) : la révolte gronde dans les campagnes

Ce climat explosif engendre en l’espace de 30 ans non pas de simples jacqueries, mais des révoltes de masse, organisées, avec en point d’orgue la guerre des Paysans de 1525. Elle s’étend sur tout le sud du Saint-Empire avec pour épicentre la vallée du Rhin dont l’Alsace.

Première conjuration au printemps 1493 en Centre-Alsace avec une prestation de serment sur l’Ungersberg : vite réprimée, elle est qualifiée de « Bundschuh » (chaussure à lacet), terme qui devient le symbole et nom officiel des révoltes campagnardes.

D’autres tentatives sans lendemain se produisent dans la région en 1502, 1513 et 1517 sous la direction de Joss Fritz.

La guerre des Paysans dans la Rhin supérieur : le soulèvement de 1525

Dès 1524, trois « bandes » totalisant entre 20 000 et 30 000 hommes se soulèvent en Souabe: c’est le début de la guerre des Paysans. En mars 1525, elles se réunissent à Memmingen en Forêt-Noire et rédigent leur « plateforme » de revendications sous la forme des XII articles de Memmingen. (voir ci-dessous). Celle-ci, imprimée et diffusée à des milliers d’exemplaires, est reprise par les soulèvements en Alsace et ailleurs au printemps 1525. Des revendications plus locales s’y juxtaposent souvent (les XXIV articles de Colmar ou du Sundgau).

Pâques 1525 : des soulèvements se produisent dès le 16 avril à Altorf (Centre Alsace) et gagnent en l’espace de quelques jours toute l’Alsace, sur une longueur de 200km. C’est un complot organisé de longue date, avec ses meneurs (dont Érasme Gerber devient le plus fameux) et ses réseaux de communication jusqu’en Souabe. Ces soulèvements sont le fait de campagnards, mais menés par des gens instruits, et ne touchent pas les villes qui s’en tiennent à l’écart tout en les observant et en négociant avec leurs chefs. Au total, Érasme Gerber fédère une « armée » de plus de 100 000 hommes en mai 1525.

Le schéma est le même partout: irruption d’une bande dans une institution religieuse (cure ou monastère), pillage, occupation puis abandon (parfois après destruction). Les habitants des environs emportent ou détruisent tout. Même les objets cultuels ne sont pas épargnés, ce qui témoigne d’une hargne nouvelle vis-à-vis des institutions religieuses

Pour faire durer le mouvement, Erasme Gerber institue la règle du quart : les paysans se relaient en consacrant une semaine sur quatre au « service armé » dans les bandes et peuvent ainsi travailler le reste du temps. En plus des ressources prises aux couvents, les bandes sont logées et nourries chez l’habitant.

L’intervention du duc de Lorraine à Saverne et en Alsace centrale

Après un semblant de négociations avec les révoltés, les seigneurs passent à la contre-attaque. Le duc Antoine de Lorraine passe le 15 mai 1525 le col de Saverne avec 10 000 soldats aguerris et met le siège à Saverne où se sont réfugiés 30 000 « Bundschuher ». Le 16 mai, les lansquenets du duc massacrent au village voisin de Lupstein environ 4 000 paysans venus en renfort.

Par suite, Érasme Gerber, qui a demandé en vain la médiation de Strasbourg, accepte de capituler en échange de la promesse de vie sauve pour ses troupes. Mais le 17 mai, le retrait des « Bundschuher » de Saverne tourne au massacre, les troupes du duc pénètrent dans la ville et exécutent les chefs de la révolte dont Érasme Gerber. Il y aurait eu jusqu’à 16 000 morts.

Le duc et son armée poursuivent leur campagne vers le sud jusqu’en Alsace centrale où une seconde armée de « Bundschuher » les attend à Scherwiller près de Sélestat derrière une fortification de chariots (« Wagenburg »). La bataille de Scherwiller le 20 mai se solde par une seconde défaite des insurgés avec environ 6 000 paysans tués . Le duc Antoine retourne ensuite rapidement en Lorraine. Le retour au statu quo antérieur en Alsace centrale se fait dans les mois suivant cette répression

Les « Bundschuher » de Haute Alsace et du sud du Bade

En Bade et Souabe, les armées des seigneurs locaux battent de même les insurgés en avril et mai 1525. Ne restent intactes que les bandes du sud de l’Alsace et de Bade. Celles-ci, sous la direction de Henri Wetzel, décident de négocier avec la régence d’Autriche et les Suisses (ces derniers en qualité de médiateurs). Les négociations pour les bandes d’Alsace se déroulent en juillet 1525 sur la base des XXIV Articles du Sundgau qui listent les doléances de paysans.

Ces négociations servent en fait à la régence d’Autriche à gagner du temps pour préparer la répression, laquelle débute le 23 août 1525 dans le village de Battenheim. Henri Wetzel tente alors de prendre plusieurs villes au pied des Vosges début septembre pour mettre ses troupes à l’abri mais échoue. Sous l’influence des Suisses, une nouvelle conférence s’ouvre à Offenburg avec le margrave Philippe de Bade et aboutit à un traité le 18 septembre. C’est une reddition presque totale des insurgés, dont les meneurs seront poursuivis et exécutés. La guerre des Paysans en Alsace aurait fait plus de 15 000 morts, certains disent 30 000, en grande majorité dus à l’armée lorraine.

Tout ceci montre bien que la guerre des Paysans est un mouvement de longue durée (30 ans !), avec des meneurs instruits et des fondements idéologiques constants, inspirés des réformateurs évangéliques et prônant une communauté paysanne égalitaire. La rapidité avec laquelle l’insurrection finale de 1525 embrase tout le sud de l’Empire et en particulier l’Alsace démontre une organisation et une capacité de communication remarquables. Cette guerre des Paysans n’est pas juste une « jacquerie » comme la décrivent les contemporains, mais bien une révolution paysanne avec un cadre idéologique partagé par tous (Les XII Articles). La première révolution des temps modernes.

Les XII Articles de Memmingen

Nourri de références bibliques, ce texte énonce les principales revendications des « Bundschuher ».

Le premier article réclame l’élection du pasteur par sa communauté. Le deuxième accepte la taxation par la « vraie dîme », cad sur la base estimée nécessaire par la communauté pour nourrir le pasteur ainsi que les pauvres.

Ces deux articles clairement d’inspiration évangélique correspondent au réformisme luthérien. Le troisième article est politique : il demande l’abolition du servage au nom de l’Ecriture. Les huit articles suivants sont très concrets et demandent l’abolition des taxes et corvées et la restitution de droits (chasse et pêche, bois communs). Le douzième et dernier article réaffirme la conformité de ces revendications avec la parole de Dieu (l’Evangile), seul juge selon les auteurs, et termine par une invocation au Christ.

Au total, cette « plateforme » est véritablement révolutionnaire et vise à abolir le féodalisme au nom de l’égalité de tous devant Dieu. Tout homme serait libre sous la seule autorité de l’Empereur. Les seigneurs ne garderaient que des droits de propriétaires : ne leur seraient dus redevances et corvées que sur leurs propres biens qu’ils louent aux paysans (articles 5 et 8). Et celles-ci ne devraient plus s’accroître (articles 7 et 9). Il n’est pas étonnant que les seigneurs aient préféré réprimer ce soulèvement dans le sang plutôt que négocier.

Pour aller plus loin :

Bischoff Georges, La guerre des paysans, 2010, La Nuée Bleue

Damm Charly, Le Royaume des Gueux , 2025, Editions du Signe

Meyer Jean-Christophe & Strickler Benjamin, Le Bundschuh vivra !, 2023, La Nuée Bleue